在航天探索的征程中,每一次技术突破都承载着人类走向更远太空的梦想。近日,我国长征十号运载火箭子级完成七台发动机并联点火试验,近千吨的推力规模通过验证,为后续深空探测任务奠定了关键技术基础。这一试验的成功,标志着我国在大推力火箭发动机集群控制领域取得重要进展。

千吨推力的关键验证

试验现场,巨大的试验台架巍然矗立,七台 YF-100K 液氧煤油发动机呈对称布局安装其上。随着指令下达,发动机同时点火,橘红色的烈焰从喷口喷涌而出,发出震耳欲聋的轰鸣,强大的推力让台架微微震颤。这次试验持续了预定时长,全程数据监测显示,发动机工作状态稳定,各项参数均达到设计要求。

按照中国载人航天工程办公室的说明,本次试验重点考核了子级七台并联发动机在额定工况和高工况下的协同工作能力。工程师们通过数百个传感器实时采集数据,全面验证了发动机启动、稳态工作、关机等全流程的可靠性。这种多机并联技术是大推力火箭的核心难点之一,七台发动机需在毫秒级时间内实现推力同步调节,任何一台出现异常都可能影响整个飞行任务。

航天工程师解释,这些发动机承担着将航天员安全送往月球并返回地球的重任,必须确保在关键时刻 “零失误”。从燃料供给到推力控制,从温度调节到振动抑制,每一个细节都经过反复模拟验证。试验成功后,技术人员围在监测屏幕前仔细分析数据,屏幕上跳动的曲线记录着发动机工作的每一个瞬间,为后续优化设计提供了宝贵依据。

一箭双雕的技术突破

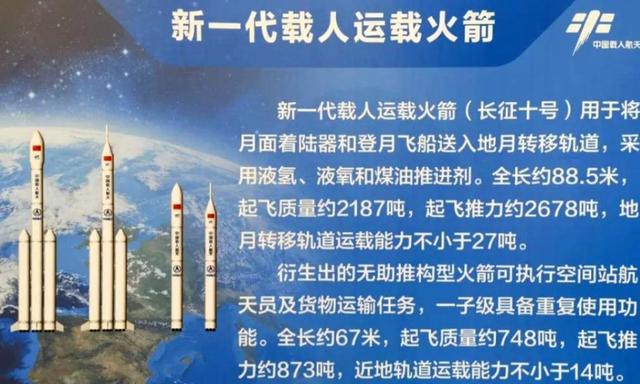

很多人并不了解,长征十号其实是一个包含两款火箭的系列型号。这次试验的成功,相当于同时验证了两款火箭的核心技术,可谓 “一箭双雕”。

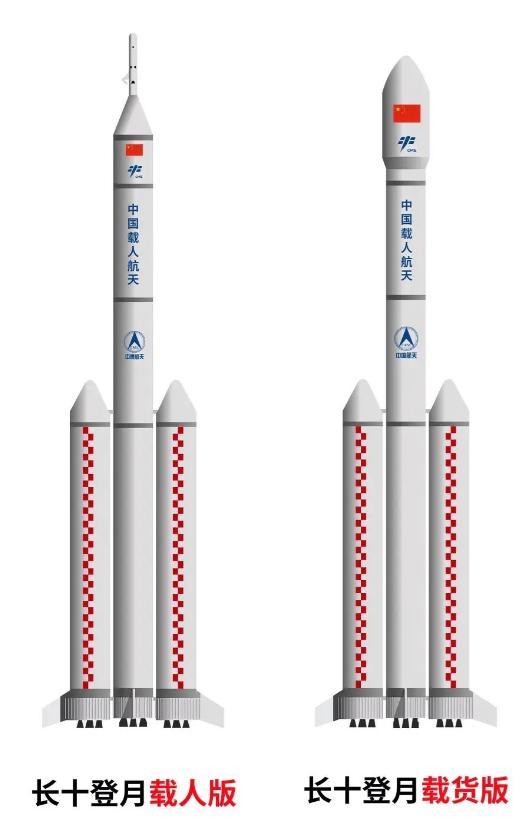

长征十号基本型是专为载人登月任务设计的三级火箭,箭体直径 5 米,全箭高度达到 92.5 米,相当于 30 层楼房的高度,两侧还捆绑着两个大型助推器。它的主要任务是将梦舟载人飞船和揽月月面着陆器组合体送入地月转移轨道,完成航天员登月和返回的全程运输任务。这个庞然大物的起飞推力超过千吨,能够将数十吨的载荷精准送入预定轨道。

长征十号甲则是该系列中的 “实用型号”,采用两级火箭构型,全高 67 米,最显著的特点是一子级具备回收重复使用能力。这种设计与 SpaceX 的猎鹰 9 号有相似之处,但我国工程师在回收技术路线上采用了更适合自身需求的方案,包括自主返回控制、着陆缓冲等核心技术均为自主研发。可重复使用能大幅降低发射成本,提高发射频次,是当前航天领域的发展趋势。

两款火箭共享核心技术,均采用 YF-100K 液氧煤油发动机。这款发动机是 YF-100 发动机的升级版本,此前已在长征十一号火箭上完成两次飞行验证,均取得圆满成功。成熟的发动机技术为长征十号系列提供了可靠的动力保障,也让整个任务规划更具底气。技术人员介绍,YF-100K 在推力调节范围、工作寿命等方面都进行了优化,更适应载人登月任务的严苛要求。

空间站运输能力的跃升

长征十号的技术突破引发了国际社会的广泛关注,美国媒体特别指出,中国此次测试背后蕴含着远超载人登月的深远规划。事实确实如此,长征十号甲的成功研发,将让我国往返空间站的 “交通工具” 实现全面升级。

目前我国空间站使用的是神舟飞船与长征二号 F 火箭的组合,每次任务最多可运送 3 名航天员。而长征十号甲与梦舟飞船的组合,单次载人能力提升至 7 人,这一变化将显著提高空间站的工作效率。更多航天员驻留意味着可以同时开展更多科学实验,加速空间站设备的维护升级进程。

梦舟飞船的近地轨道版本不仅能载人,还具备货物运输能力,真正实现 “一船多用”。它的货舱容积更大,可携带更多实验设备和物资,返回时还能将实验样品安全带回地球。这种多功能设计大幅提升了空间站的运营效率,也为未来开展大规模空间科学研究创造了条件。

据透露,长征十号甲预计于 2026 年实现首飞,比载人登月版本的长征十号早一年投入使用。这意味着再过不久,中国空间站就将迎来更多 “住客”,站内的科研活动也将进入更繁忙的阶段。工程师们正在对火箭的回收系统进行最后优化,确保首飞任务万无一失。

空间站的 “华丽转身” 计划

随着运输能力的提升,中国空间站也将迎来 “扩容”。目前的天宫空间站呈 “T” 字形结构,由天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱组成,已经具备开展多种科学实验的能力。但这只是中国空间站发展的起点。

中国载人航天工程空间站系统总设计师杨宏院士曾在 6 月 17 日透露,我国将研制并择机发射空间站扩展舱段。按照规划,空间站将从 “T” 字形逐步升级为 “十” 字形,最终形成由六个舱段组成的 “干” 字形结构。这一变化将带来质的飞跃,六舱布局意味着更强大的供电能力、更完善的生命保障系统和更广阔的实验空间。

扩容后的空间站能容纳更多航天员长期驻留,支持更复杂的空间科学实验,包括空间生命科学、微重力物理、空间天文等多个领域。随着规模扩大,国际合作的空间也将进一步拓展。今年已经确定巴基斯坦航天员加入中国空间站项目,正在接受系统训练;另有 10 多个国家的科研项目已确认入驻中国空间站。

未来的中国空间站将成为真正的国际科研平台,而长征十号甲一次运送 7 人的能力将在其中发挥关键作用。不同国家的航天员和科研人员将在这里共同开展研究,推动人类对太空的认知不断深化。技术人员正在对扩展舱段的接口技术、能源分配系统等进行攻关,为空间站的 “华丽转身” 做好准备。

载人登月的中国节奏

提到长征十号,自然绕不开载人登月这一核心任务。当前,美国 NASA 的阿尔忒弥斯计划目标是 2026 年重返月球,我国则计划在 2030 年前实现首次载人登月。从时间上看,美国虽略显领先,但航天探索从来不是简单的速度竞赛。

中国航天始终坚持稳扎稳打的发展节奏,每一个环节都追求万无一失。载人登月任务关系到航天员的生命安全,必须经过充分的试验验证。长征十号预计 2027 年首飞,这一时间安排为各项技术测试留出了充足空间。此次发动机联试成功,加上此前梦舟飞船、揽月着陆器等关键设备的试验圆满完成,标志着我国载人登月工程正按计划稳步推进。

相比之下,美国的阿尔忒弥斯计划多次因技术问题和资金调整而推迟。而我国航天工程采用 “滚动发展” 模式,每一步都建立在扎实的技术基础上。工程师们在借鉴国际经验的同时,坚持自主创新,形成了更符合自身需求的技术路线。从火箭发动机到返回舱设计,从月面着陆技术到生命保障系统,都实现了自主可控。

技术突破的深远影响

长征十号的技术突破,折射出中国航天整体实力的提升。从发动机集群控制到火箭回收技术,从大型结构制造到精密仪器研制,每个环节都展现了我国在航天领域的硬实力。特别是可重复使用技术的突破,标志着我国在商业航天领域正在快速追赶。

可重复使用火箭不仅能降低发射成本,还能提高发射频率,这对未来商业卫星组网、太空旅游等领域意义重大。试验中验证的先进材料技术、高温防护技术、高精度控制技术等,正逐步向民用领域转化,推动相关产业技术升级。

值得关注的是,长征十号使用的 YF-100K 发动机采用液氧煤油推进剂组合,这种燃料燃烧产物主要是水和二氧化碳,清洁环保,符合绿色航天的发展理念。与传统的偏二甲肼 / 四氧化二氮推进剂相比,不仅性能更优,对发射场周边环境的影响也更小,体现了我国航天发展的可持续理念。

从嫦娥六号月背取样返回,到天舟货运飞船精准对接,再到如今长征十号的技术突破,2025 年的中国航天正迎来成果密集期。随着长征十号甲与梦舟飞船组合投入使用,太空探索将变得更加常态化。7 人的载人能力意味着更多专业人才有机会进入太空,也许在不久的将来,科学家、工程师甚至普通公民都能登上中国空间站。发射场的塔架上,长征十号的零部件正在有序组装,阳光下,箭体上的五星红旗格外鲜艳,等待着开启属于它的太空征程。

|

发表评论